百年治淮 世纪工程

——淮河临淮岗工程建设历程

临淮岗工程鸟瞰图

临淮岗工程49孔浅孔闸

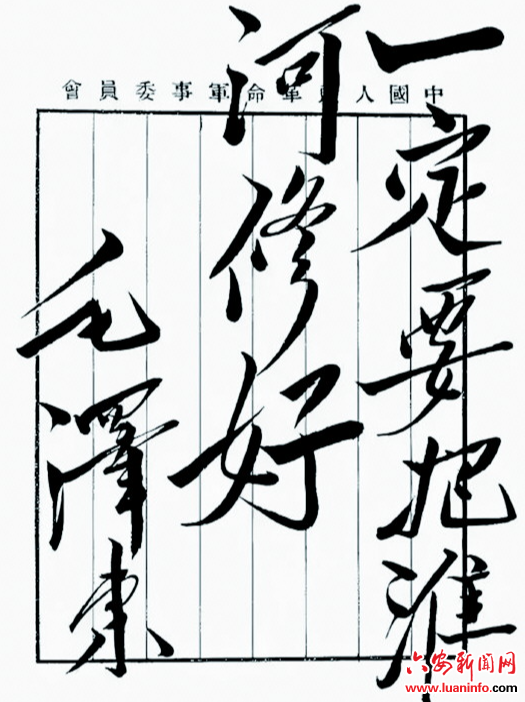

毛泽东题词:一定要把淮河修好

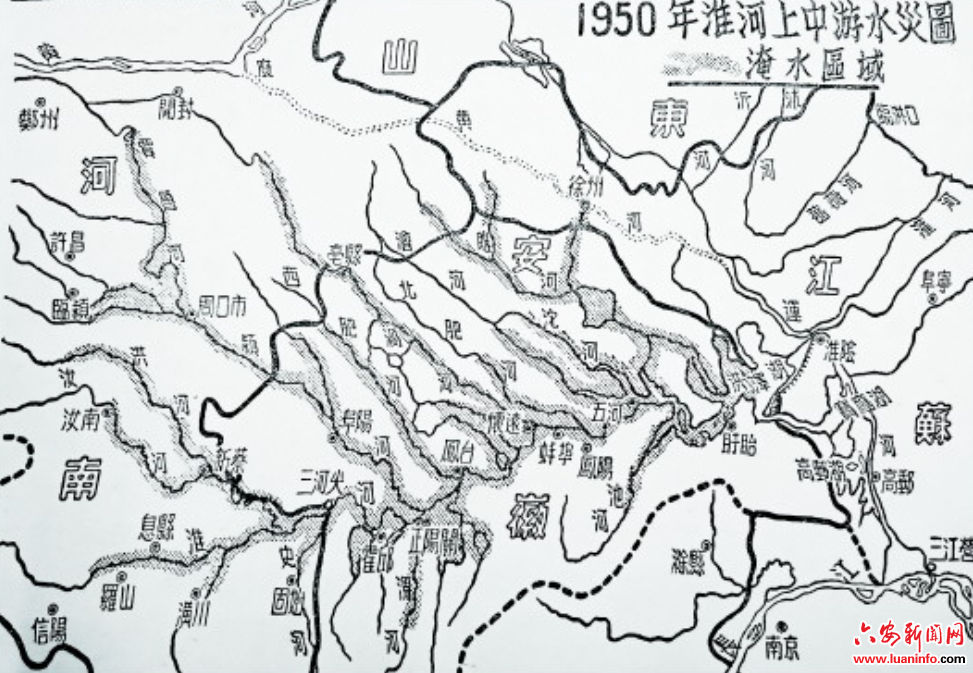

1950年淮河上中游水灾图

治淮丰碑

1951年建成的润河集拦河闸

城西湖进洪闸全景

临淮岗洪水控制工程是将淮河干流中游防洪标准提高到100年一遇的关键性工程,其前身可以追溯至1951年建设的润河集分水闸工程。从1951年建设润河集分水闸工程,到1954年淮河大水将润河集分水闸防冲槽损毁,1957年提出的修建临淮岗水库,到1958年8月开工建设临淮岗水库工程,又于1962年4月因国家经济困难等原因停建,到2001年12月复建为洪水控制工程,到2007年临淮岗工程全部建成,前后经历了半个世纪。

城西湖:淮河中游治理的关键所在

淮河经过历史上黄河661年长期夺淮和1938年起的9年黄泛影响,淮河各支流入淮口淤塞,淮河成为有名的害河。在淮河左右岸先后形成了众多湖泊洼地,春秋冬三季可以耕种,夏季汛期遇淮河中等以上洪水则洪水横流满溢,成为天然滞蓄洪水场所。

现代中国治淮先驱之一的汪胡桢,梳理总结了民国之前多位治淮名家的治河经验,并结合淮河现有的流域情况、水文情况及淮河流域附近的居民、工农业生产等情况,编制出《导淮工程计划》,于1933年写出《整理霍邱县城西湖计划书》。新中国成立之后,因民国战乱而被迫中断的治淮事业焕发了新生,他完成了《关于治淮方略的初步报告》。1950年4月,时任淮河水利工程总局副局长的汪胡桢主持编制了《淮河水利建设五年计划大纲草案(1951-1955)》,该计划共提出防洪、灌溉、航运和其他工程共计24项,兼顾淮河防治洪涝和民生等一系列问题,不仅是汪胡桢治理淮河思想的体现,更是其多年来导淮、治淮的心血结晶。这几个报告计划和规划都对城西湖的利用提出了设想。

建国初期为了保障淮北千万人民生命安全及千万亩农业耕地安全,解除沿淮工矿城市和津浦铁路干线的洪水威胁。根据国家的财力,制订了最初的淮河流域防洪规划,把淮干中游两岸的大部分湖泊洼地,明确为行蓄洪区,其中城西湖为淮河的一个重要也是蓄洪量最大的蓄洪区。

1950年洪水,堤防溃决多半,汛后复堤时按照堤防重要程度,将沿淮堤防按照高于1950年最高水位1.0m、0.5m、低于1.0m的标准分为3种等级。城西湖蓄洪区于1950年初冬动工建设,最大蓄洪量为28.8亿m3,蓄洪水位26.5m。此后,对堤防标准低于1950年洪水位1.0m的称为行洪堤。淮河干流行蓄洪区总共有20处,其中蓄洪区4处、行洪区16处,城西湖作为淮河流域最大和最后启用蓄洪区的战略地位一直没有改变。

其后,润河集分水闸、临淮岗水库工程和临淮岗工程,全都围绕着城西湖这个淮河中游最大的天然洼地蓄洪区进行规划设计。

润河集分水闸:新中国治淮的早期探索

新中国成立后,党和国家领导人十分重视和关心治淮。毛泽东主席四次对淮河救灾及治理作出批示,并于1951年发出了“一定要把淮河修好”的伟大号召。1950年8月,政务院召开第一次治淮会议。10月14日,政务院颁布了《关于治理淮河的决定》,制定了“蓄泄兼筹”(即上游以蓄为主,中游蓄泄兼施,下游以泄为主)的治淮方针、治淮原则和治淮工程实施计划。11月6日,成立隶属于中央人民政府的治淮机构——治淮委员会。由此掀起了新中国第一次大规模治理淮河的高潮。

1951年1月19日,苏联水利专家布可夫和治淮委员会领导专家等察勘淮河正阳关以上的淮河左右岸湖泊洼地,规划行、蓄洪区。在淮河左岸颍上县润河集润河入淮口下游,布可夫说:“这是个有利的地形,它的对面是规划中的淮河最大的蓄洪区城西湖,再上一点是濛洼蓄洪区。如果在这里的淮河干流上建造一座大型节制分水闸,使两个湖泊成为有控制的蓄洪区,取得55亿m3的有效蓄洪量,可确保正阳关水位不会超过26.50m,最大流量绝对不会超过1950年的6500m3/s。”

根据布可夫的建议,经过反复讨论,治淮委员会制订新的淮河中游控制洪水计划:在润河集建立大型节制分水闸,并组成润河集闸坝工程指挥部,由钱正英担任指挥。

1951年3月29日,安徽省集聚8万民工开进润河集工地,在淮河南北两岸同时多处开工建设润河集分水闸工程,到7月25日,不到4个月,就使一座当时亚洲最大的水利工程横跨在古老的淮河之上。

润河集分水闸工程由拦河坝、固定河床、拦河闸、船闸、进湖闸等组成。

1954年汛期发生特大洪水,进湖闸防冲槽损毁,1958年建设临淮岗水库时,润河集工程被拆除,其余材料用于临淮岗水库建设。

临淮岗水库:中途停工的伟大规划

1954年,淮河流域发生了全流域大洪水,润河集分水闸由于水文资料系列短,设计标准偏低,进湖闸被洪水冲毁,被迫在城西湖蓄洪堤的南滩扒口进洪,使淮河中游的洪水失去了控制,造成淮北大堤防守的被动。

1955年开始编制淮河流域规划。根据当时的形势,认为在1957年至1962年内迫切需要解决的问题:一是提高防洪标准,彻底解决防洪问题;二是展开全面治理,消灭普遍性的内涝灾害;三是发展灌溉,扩大水稻种植面积;四是开发水力和发展航运。

1956年,淮河水利委员会(以下简称淮委)提出的《淮河流域规划报告(初稿)》中,对淮河干流防洪方案进行了比较,包括现有湖泊蓄洪改善方案、中游水库方案、淮北分洪道方案以及淮河干流疏浚方案等。通过综合比较,最后选定了在中游兴建综合利用的控制工程,防洪标准为500年一遇。中游控制工程的位置也曾比较了凤台县峡山口,霍邱与颖上之间的溜子口和赵集等三处,初步选择在峡山口建水库。

水利部在对淮河流域规划报告初稿的审查过程中,提出淮河中游防洪标准可以从500年一遇降为300年一遇,并建议对润河集方案进一步研究。为此,淮委设计院于1957年2月编制了《淮河干流中游控制工程方案选择报告》,详细比较了峡山口、临淮岗和润河集三个方案。从工程布局、工程规模、地质条件、工程安全性和迁移赔偿等诸多方面,进行了分析比较,最后选定中游控制工程的位置在临淮岗,工程效益是将防洪标准提高到300年一遇,并发展淮北灌溉面积1005万亩。

1958年3月,淮委根据国务院治淮工作会议意见,在水利部技术委员会主持下,提出了《淮河中游控制工程方案选择修正补充报告》。对近期按100年一遇防洪标准、降低坝上蓄洪水位、降低灌溉保证率等一系列问题作了进一步的论证,并研究了工程对上游有关地区的影响及其可能改善的措施。经综合比较,仍选定临淮岗方案,最高兴利蓄水位为25.2m,动迁人口23万人。100年一遇设计洪水位为28.3m。修正补充报告认为:正阳关以下淮北大堤经1956年加高加固后,中游防御洪水能力也只是约合40年一遇,当遭遇100年一遇洪水时,淮北平原泛滥面积将达8000km上标;而中游建与不建临淮岗工程对上游河南省干流水位基本没有影响,只影响史河洼地局部地区。临淮岗兴利蓄水后,可供淮北沿淮地区结合除涝,改种水稻,发展灌溉,是改变中游淮北地区贫困面貌的重要措施。

1957年冬,全国掀起水利建设高潮。1958年6月,淮委按照安徽、河南两省领导达成的建设临淮岗工程的协议精神,编报了《临淮岗水库工程设计任务书》。同年12月,时任国务院副总理谭震林召集河南、安徽两省及农业部、水利电力部有关领导座谈,取得了一致意见,都同意临淮岗水库的修建。修建临淮岗工程的目的,主要是解决皖北河网化以后稻改灌溉用水问题。

同年7月,安徽省即开始筹备临淮岗水库工程的实施。在边勘测、边设计、边施工的情况下,安徽省水利电力厅勘测设计院于1959年6月编制了《淮河中游临淮岗工程初步设计书》。根据该设计书,临淮岗水库的兴利最高水位为25.2m,设计库容48.8亿m3,兴利库容33.4亿m3,发展灌溉面积1261万亩;防洪设计为1954年型100年一遇标准,坝上最高洪水位27.8m。1000年一遇校核水位为坝上29.5m,大坝高程31.5m。设计还考虑了1座500t级的船闸和10×1000kW的临淮岗水电站。临淮岗水库工程于1958年8月13日正式开工,首先实施的是临淮岗下游引河的开挖。因润河集蓄洪工程已失去作用,故将润河集建筑物拆除所取钢材、石料、混凝土块又重新用于临淮岗工程建设。

临淮岗工程建设期间,正值“大跃进”年代,因自然灾害和“左”的错误,国民经济发生严重困难。1961年起对国民经济实行调整,治淮投资大幅度减少,物资缺乏。临淮岗工程遂于1962年4月停工缓建,已建姜家湖内大坝被当地群众当作庄台使用。

世纪工程:在曲折中前进

1960年临淮岗工程建设期间,中共中央在对水电部党组《关于临淮岗水库蓄洪水位和淹没区处理意见》的批示中就明确指出:本着牺牲小块保全大块的原则,临淮岗水库在任何情况下,应当确保淮北大堤的安全。1962年临淮岗工程停建后,淮河中游的防洪标准一直未能提高。1968年淮河上游发生特大洪水,王家坝水位高达30.34m,洪峰流量达17600m3,超过了历史最高值。

1969年10月,国务院召开了治淮规划小组第一次会议,明确要在“四五”期间完成淮河中游蓄洪控制工程。李先念副总理在会议总结时指出“要注意中游是千把万亩遭灾,临淮岗充其量淹二百万亩”、“要确定一条,确保淮北大堤”。1971年,国务院治淮规划小组在《关于贯彻毛主席“一定要把淮河修好”指示的情况报告》及其附件《治淮战略性骨干工程说明》中提出:“把临淮岗水库工程改为特大洪水控制工程,设计洪水位28.3m”。但由于河南省对临淮岗控制工程的洪水位、淹没范围等问题持不同意见,致使临淮岗控制工程未能如期续建。

1981年,第五届全国人大第四次会议期间,时任国务院副总理万里主持召开了治淮会议,会议纪要中明确“对淮河中游临淮岗控制工程,由淮委进行论证比较,明年年内提出报告,经治淮领导小组审査后,报国务院决定。1985年前,先修建城西湖退水闸”。1984年,淮委提出了《淮河中游临淮岗工程可行性研究报告》,可行性研究报告着重研究了续建临淮岗还是加高淮北大堤,淮河中游防洪标准提高为100年一遇还是200年一遇,共四个方案。从经济合理性和技术可靠性,以及上下游兼顾等方面综合比较,最后选定淮河中游防洪标准为100年一遇,建设临淮岗控制工程方案。临淮岗工程100年一遇坝上洪水位28.3m,千年一遇校核洪水位29.5m,坝顶高程31.5m。

1985年3月,受水利电力部委托,中国水利学会召开了临淮岗工程学术讨论会,多数与会代表认为淮委设计院编制的可研报告可满足决策要求。

1986年,国务院在批转水利电力部关于“七五”期间治淮问题报告的通知中指出:“关于修建临淮岗控制工程问题,有关地区存在一些分歧,现经国务院反复研究,原则确定修建这项工程,由水电部组织有关单位提出正式设计方案,按建设程序报批。”

1991年淮河洪水后,国务院关于进一步治理淮河和太湖的决定,要求“九五”期间研究建设临准岗工程,并将其列为19项治淮重点骨干工程之一。时任国务院总理李鹏在接见治淮治太会议代表时指出:“从整个淮河防洪来讲,作为最后一道防线要达到100年一遇标准,这个工程(指临淮岗)是必须兴建的。”此后,淮委积极开展前期工作,于1995年编制了《淮河中游临淮岗工程项目建议书》。

1996年5月,李鹏总理在视察安徽时再次指出“淮河的防洪标准要提高到100年一遇,中游要抓紧建设临淮岗工程”。1996年9月,水利部在北京组织召开了临淮岗工程项目建议书预审会,当时河南代表在会上提出了修建临淮岗工程是不必要的观点。资深专家姚榜义在预审会上发言,希望减少争论,早日把工程定下来。水利部的审查意见认为,续建临淮岗工程十分必要。

1998年5月,国家发展计划委员会(以下简称国家计委)印发了国务院批准的《国家发展计划委员会关于审批淮河中游临淮岗工程项目建议书的请示》,同时要求水利部据此编制可行性研究报告报批。

1998年8月,水利水电规划设计总院受水利部委托,对临淮岗工程可行性研究报告进行了审査。同年9月,水利部将临淮岗可研报告的审查意见报送国家计委。审查同意可研报告的结论,认为从淮河防洪大局出发,要尽快续建临淮岗工程。

1998年8月,中国国际工程咨询公司(以下简称中咨公司)受国家计委委托,先期对临淮岗工程的淹没影响处理工程进行评估。中咨公司在1998年9月给国家计委的《关于临淮岗工程影响补偿的评估报告》中,认为:临淮岗工程建设的必要性和建设时机,目前还存在不同意见。希望各方认真研究、慎重决策。10月18日,时任国务院总理朱镕基在该评估报告上作出重要批示,要求抓紧进一步进行可行性研究。12月7日至12日,中咨公司原副董事长罗西北一行专程赴安徽考察临淮岗工程。

针对中咨公司提出的问题,淮委和安徽省水利厅组织力量于1998年12月编制完成了《临淮岗工程补充研究报告》,对提高中游防洪标准的方案(加高淮北大堤还是建设临淮岗工程)、工程调度运用、水资源综合利用等问题进行了深入研究,认为建设临淮岗工程十分必要和迫切。安徽省政府将该补充研究报告报送国家计委。1999年2月,水利部向国家计委报送了该补充研究报告,原则同意补充研究报告的结论。

1999年3月29日至4月5日,中咨公司组织以副董事长罗西北为组长的专家组对临淮岗工程可行性研究报告进行评估。评估专家关注的问题包括:临淮岗工程在淮河防洪体系中的作用,正阳关设计洪量及调度安排,中游洪水控制工程能否建在峡山口,临淮岗工程的蓄水问题,临淮岗建成后是否会成为第二个洪泽湖以及临淮岗工程的建设时机等。淮委和安徽省水利厅组织专家对这些问题进行了认真的解答和说明。8月23日至25日,时任中咨公司董事长屠由瑞亲自来安徽考察临淮岗工程。中咨公司的评估意见认为,建设临淮岗工程不仅是必要的,而且建设时机已经成熟,建议考虑各方面的多年愿望及早实施。

治淮丰碑:世纪工程的建成

2000年6月,国家计委正式批准临淮岗工程的可研报告,同意修建临淮岗工程。

2001年12月2日,在标志性的最大单体建筑物49孔浅孔闸上游举行了临淮岗工程开工奠基典礼,工程总投资22.67亿元。

2003年11月23日,实现了老淮河的截流,淮河水通过刚刚建成的深孔闸下泄。

2006年11月6日,在浅孔闸下游滩地上举行了临淮岗工程建成仪式,时任国务院副总理回良玉和水利部部长汪恕诚为建成仪式纪念碑揭幕。

2007年6月20日,临淮岗工程通过竣工验收。

从1957年提出修建,到2007年临淮岗工程全部建成,前后经历了半个世纪。

临淮岗工程,主要建筑物包括:主坝8.54km、南副坝8.41km、北副坝60.56km,主坝布置有100t级城西湖船闸(现已拆除,建成2000t临淮岗复线船闸)、500t级临淮岗船闸、12孔深孔闸、49孔浅孔闸、14孔姜唐湖进洪闸等五座大型建筑物。它是Ⅰ等大(1)型工程,按100年一遇洪水标准设计,坝上设计洪水位28.41m(1985国家高程基准,下同),滞洪库容85.6亿m3,由深孔闸、浅孔闸及姜唐湖进洪闸共同控制下泄流量7362m3/s;按1000年一遇洪水标准校核,坝上校核洪水位29.49m,滞洪库容121.3亿m3,由深孔闸、浅孔闸及姜唐湖进洪闸共同控制下泄流量17965m3/s。

工程建成后,在防洪、抗旱、航运、生态等方面发挥着巨大效益。

治国必先治水,治水必先治淮,治淮必提临淮岗。1951年,在毛主席“一定要把淮河修好”的伟大号召下,淮河成为新中国第一条全面、系统治理的大河,治淮是新中国大规模治水事业的开端。在70多年波澜壮阔的治淮实践过程中,在淮河中游修建一座控制性工程始终是治淮的核心思路。从润河集分水闸工程到临淮岗水库工程,是探索和构思,从屹立在淮河之上的临淮岗工程,到即将上马建设的临淮岗水资源综合利用项目,是百年治淮一朝梦圆的伟大现实。

临淮岗洪水控制工程,一座包含几代治淮人心血、令豫皖苏人民魂牵梦萦的世纪工程,矗立淮河之上,守护淮河安澜!